Code of Conduct / Datenschutz-Kodex

CoC: Code of Conduct (Verhaltensregeln)

Die seit 25. Mai 2018 wirksame EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) gibt Verbänden und Dachorganisationen ein Instrument an die Hand, den Datenschutz für Ihre nachgeordneten Zweigstellen und Niederlassungen zentral abzudecken.

Dafür wurden „Verhaltensregeln“ in Art. 40 EU-DSGVO geschaffen. Im internationalen Sprachgebrauch als auch bei unseren Behörden hat sich hierzu die Verwendung des Begriffs „Code of Conduct“ (CoC) eingebürgert.

Was bedeutet dies?

Verbände sowie Dachorganisationen werden in die Lage versetzt, die durch sie betreuten Unterorganisationen zielgerichtet an die Erfordernisse des Datenschutzes heranzuführen. Dazu werden individuelle Verhaltensregeln erstellt und von der jeweiligen Landesbehörde geprüft und freigegeben.

Auf diese Weise erhalten diese ihren offiziell genehmigten „Code of Conduct“, den Sie als Handlungsanweisung Ihren Unterorganisationen zur Verfügung stellen. Dies stellt insbesondere für das deutsche Verbandswesen ein attraktives Instrument dar, um die erforderliche Rechtssicherheit sowie eine Senkung des Haftungsrisikos im Datenschutz zu ermöglichen.

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern die Ausarbeitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der einzelnen Verarbeitungsbereiche und der besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung beitragen sollen.

(2) Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, können Verhaltensregeln ausarbeiten oder ändern oder erweitern, mit denen die Anwendung dieser Verordnung beispielsweise zu dem Folgenden präzisiert wird:

a) faire und transparente Verarbeitung;

b) die berechtigten Interessen des Verantwortlichen in bestimmten Zusammenhängen;

c) Erhebung personenbezogener Daten;

d) Pseudonymisierung personenbezogener Daten;

e) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen;

f) Ausübung der Rechte betroffener Personen;

g) Unterrichtung und Schutz von Kindern und Art und Weise, in der die Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung für das Kind einzuholen ist;

h) die Maßnahmen und Verfahren gemäß den Artikeln 24 und 25 und die Maßnahmen für die Sicherheit der Verarbeitung gemäß Artikel 32;

i) die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an Aufsichtsbehörden und die Benachrichtigung der betroffenen Person von solchen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten;

j) die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen oder k) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitbeilegungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Verantwortlichen und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung, unbeschadet der Rechte betroffener Personen gemäß den Artikeln 77 und 79.

(3) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter können Verhaltensregeln, die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels genehmigt wurden und gemäß Absatz 9 des vorliegenden Artikels allgemeine Gültigkeit besitzen, auch von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern, die gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, eingehalten werden, um geeignete Garantien im Rahmen der Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen nach Maßgabe des Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe e zu bieten. Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher oder sonstiger rechtlich bindender Instrumente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, die geeigneten Garantien anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen.

(4) Die Verhaltensregeln gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels müssen Verfahren vorsehen, die es der in Artikel 41 Absatz 1 genannten Stelle ermöglichen, die obligatorische Überwachung der Einhaltung ihrer Bestimmungen durch die Verantwortlichen oder die Auftragsverarbeiter, die sich zur Anwendung der Verhaltensregeln verpflichten, vorzunehmen, unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde, die nach Artikel 55 oder 56 zuständig ist.

(5) Verbände und andere Vereinigungen gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels, die beabsichtigen, Verhaltensregeln auszuarbeiten oder bestehende Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, legen den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung der Aufsichtsbehörde vor, die nach Artikel 55 zuständig ist. Die Aufsichtsbehörde gibt eine Stellungnahme darüber ab, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist und genehmigt diesen Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung, wenn sie der Auffassung ist, dass er ausreichende geeignete Garantien bietet.

(6) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 5 der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung genehmigt und beziehen sich die betreffenden Verhaltensregeln nicht auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so nimmt die Aufsichtsbehörde die Verhaltensregeln in ein Verzeichnis auf und veröffentlicht sie.

(7) Bezieht sich der Entwurf der Verhaltensregeln auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so legt die nach Artikel 55 zuständige Aufsichtsbehörde - bevor sie den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung genehmigt – ihn nach dem Verfahren gemäß Artikel 63 dem Ausschuss vor, der zu der Frage Stellung nimmt, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist oder – im Fall nach Absatz 3 – geeignete Garantien vorsieht.

(8) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 7 bestätigt, dass der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist oder – im Fall nach Absatz 3 – geeignete Garantien vorsieht, so übermittelt der Ausschuss seine Stellungnahme der Kommission.

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten beschließen, dass die ihr gemäß Absatz 8 übermittelten genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderung oder Erweiterung allgemeine Gültigkeit in der Union besitzen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen.

(10) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die genehmigten Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 9 allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden.

(11) Der Ausschuss nimmt alle genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderungen oder Erweiterungen in ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise.

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 kann die Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 von einer Stelle durchgeführt werden, die über das geeignete Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln verfügt und die von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu diesem Zweck akkreditiert wurde.

(2) Eine Stelle gemäß Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln akkreditiert werden, wenn sie

a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat;

b) Verfahren festgelegt hat, die es ihr ermöglichen, zu bewerten, ob Verantwortliche und Auftragsverarbeiter die Verhaltensregeln anwenden können, die Einhaltung der Verhaltensregeln durch die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter zu überwachen und die Anwendung der Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen;

c) Verfahren und Strukturen festgelegt hat, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen der Verhaltensregeln oder über die Art und Weise, in der die Verhaltensregeln von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter angewendet werden oder wurden, nachgeht und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die Öffentlichkeit transparent macht; und d) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat, dass ihre Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf der Anforderungen an die Akkreditierung einer Stelle nach Absatz 1 gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an den Ausschuss.

(4) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Bestimmungen des Kapitels VIII ergreift eine Stelle gemäß Absatz 1 vorbehaltlich geeigneter Garantien im Falle einer Verletzung der Verhaltensregeln durch einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen, einschließlich eines vorläufigen oder endgültigen Ausschlusses des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters von den Verhaltensregeln. Sie unterrichtet die zuständige Aufsichtsbehörde über solche Maßnahmen und deren Begründung.

(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die Akkreditierung einer Stelle gemäß Absatz 1, wenn die Anforderungen an ihre Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Verordnung vereinbar sind.

(6) Dieser Artikel gilt nicht für die Verarbeitung durch Behörden oder öffentliche Stellen.

Erstmals im April 2010 stellte die IITR Datenschutz GmbH einen Datenschutz-Kodex der Öffentlichkeit vor, um Webseiten-Betreibern eine Möglichkeit an die Hand zu geben, glaubwürdig und nachvollziehbar auf die Einhaltung von Datenschutz-Bestimmungen hinweisen zu können. Dieser Datenschutz-Codex erfreute sich großer Nachfrage.

Vorteile schaffen mit dem Datenschutz-Kodex

Die Herbeiführung eines Datenschutz-Kodex konnte Vorteile schaffen, wenn sich dabei Unternehmen unterwerfen, welche in Drittstaaten ihren Sitz haben. Sofern sie ihrem Datenschutz-Kodex beitreten und ihn damit anerkennen, unterwerfen sie sich damit dem national eingeordneten „Strafregime“ dieses Datenschutz-Kodex. Ein End-Verbraucher kann sich unmittelbar beim herausgebenden deutschen Verband wegen eines Verstoßes gegen seinen Datenschutz-Kodex beschweren und muss sich nicht an eine beispielsweise in den USA sitzende Aufsichtsbehörde wenden.

Mit unserer Erfahrung sind wir in der Lage, einen auf Ihre Organisation zugeschnittenen Code of Conduct zu entwerfen und diesen nach erforderlicher Abstimmung mit allen deutschen Landesbehörden durch die für Ihre Organisation zuständige Landesbehörde genehmigen zu lassen.

Wir bieten an, einen auf Ihre speziellen Belange zugeschnittenen „Code of Conduct“ zu erstellen und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

IITR Datenschutz-Patent

IITR Datenschutz-Patent:

Datenschutzkonforme Ereignis-Analyse

Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutzgrundverordnung

Die EU-Datenschutzgrundverordnung gestattet (vereinfacht gesprochen) die Verarbeitung personenbezogener Daten wenn

- hierzu die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt oder

- die Datenverarbeitung vertraglich oder gesetzlich erforderlich ist. Darunter fällt zum Beispiel die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Vertragserfüllung, die Wahrnehmung gesetzlich vorgeschriebener Datenverarbeitungsvorgänge oder die Wahrung berechtigter Interessen der datenverarbeitenden Stelle.

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach der EU-Datenschutzgrundverordnung unzulässig, es sei denn sie ist gestattet. Dieses umgangssprachlich als „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ bezeichnete Prinzip steht teilweise mit der Entwicklung von datengetriebenen Geschäftsmodellen in Konflikt.

Datenschutzkonforme Entwicklung von Datenmodellen mit Echtdaten

Für die Entwicklung neuer Produkte und Dienste ist die Digitalindustrie häufig auf die (zunächst) anlasslose Speicherung und spätere Analyse von personenbezogenen Daten angewiesen. Dies findet in Europa insbesondere in Anbetracht der EU-Datenschutzgrundverordnung allerdings seine rechtlichen Grenzen.

Es besteht damit ein wirtschaftliches Interesse, Datenverarbeitungsvorgänge in diesen Fällen vornehmen zu wollen. Zugleich besteht die Anforderung, dies in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Datenschutzvorgaben zu bringen. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt und patentieren lassen, mit Hilfe dessen beides möglich wird: die Auswertung der Daten und zugleich die Wahrung der Datenschutzrechte der betroffenen Personen.

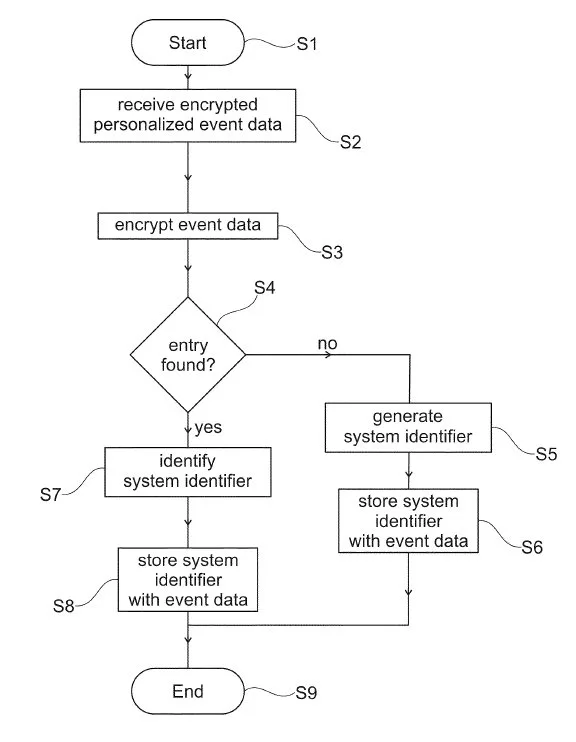

Der „dritte Weg“: datenschutzkonforme Event-Analyse auf Basis von Echtdaten

Unser Ansatz ermöglicht es dabei, unter Rückgriff auf Echtdaten eine summierende Auswertung und Ereignisanalyse vorzunehmen – ohne jedoch (technisch geschützt) einen Datenzugriff auf der Ebene personenbeziehbaren Daten selbst vornehmen zu können. Dies bezeichnen wir als „dritten Weg“ in der datenschutzkonformen Auswertung von Daten.

Das Patent ist beim Europäischen Patentamt unter der Ziffer EP2993607 veröffentlicht. Die Patentschrift selbst kann hier eingesehen werden.

Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten

Die Auswertung von Zahlungsdaten, Verkehrsflussdaten, Besuchsdaten im stationären Handel, Telekommunikationsdaten etc. wird durch den "dritten Weg" in datenschutzrechtlich vertretbarer Weise auch ohne Einwilligung der Betroffenen ermöglicht. Gerade in Anbetracht der verschärften Regulierung im Datenschutzrecht ermöglicht unser Analyse-Ansatz eine (technisch veränderte und damit dann auch ohne Einwilligung datenschutzkonforme) Fortführung von Auswertungsvorgängen unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Auszug aus der Patentschrift: Funktionsweise der Datenanalyse

Rechtsgutachten und Beteiligung von Datenschutz-Aufsichtsbehörden

Dieser regulatorische Ansatz wird durch ein Rechtsgutachten gestützt und hat in der Praxis bereits die grundsätzliche Zustimmung erster Datenschutz-Aufsichtsbehörden erfahren.

Prototyp: das IITR Datenschutz Patent im Einsatz

Wir stellen eine Test-Umgebung zur Verfügung, über welches Sie das Datenschutz-Patent in der Analyse von Test-Daten ausprobieren können.

Vertrauensbildung durch Datenschutz-Patent

Das Datenschutz-Patent verfolgt unter anderem das Ziel, dieses als Merkmal zur Differenzierung im Wettbewerb verwenden zu können. Denn Unternehmen die dieses Patent verwenden signalisieren Compliance mit der gesellschaftlichen Forderung nach Datenschutz.

Interesse?

Wenn Sie Interesse an vertiefenden Informationen haben und das Datenschutz-Patent für Ihre Verarbeitungszwecke einsetzen möchten können Sie uns hier kontaktieren:

Definition: Daten - Information

Definition: Daten - Information

Was wir heute Datenschutz nennen wurde als ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eingeführt. Der dabei verwendete Informations-Begriff ist ebenfalls keiner verbindlichen Definition unterworfen worden.

Die EU-DSGVO setzt Daten und Information inzwischen synonym.

Mittlerweile wird die Notwendigkeit eines Rechts auf Daten gefordert und diskutiert.

Wir leben in einer Informations-Gesellschaft und befolgen Datenschutz-Gesetze, begnügen uns jedoch mit Vermutungen, was gemeint sein dürfte, oder ob es sich womöglich bei Daten und Information gar um dasselbe handeln könnte.

Es steht jedem Gesetzgeber frei, Begrifflichkeiten für zu regelnde Sachverhalte mit einer vorangehenden Definitionen zu versehen und damit festzulegen, also Definitionen für Daten und Information anzubieten, um diese sodann den als erforderlich erachteten Regelungen zuzuführen.

Dies könnte der Klarheit der beabsichtigten Regelungen dienen, Abgrenzungen zwischen den verwendeten Begrifflichkeiten erleichtern und damit beispielsweise einen Abschluß von Verträgen zu vereinfachen. Auch bei Vereinbarungen mit anderen Ländern über den grenzüberschreitenden Austausch und die Verarbeitung von Daten, hinter denen sich womöglich Informationen verbergen wäre eine Klarstellung der Begriffe hilfreich, zumal dabei auch noch sprachlich sowie kulturell bedingte Verständnis-Unterschiede angeglichen werden könnten.

In einer Grundsatzentscheidung hatte das Bundesverfassungsgericht aus den im Grundgesetz verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrechten sowie der Menschenwürde ein informationelles Selbstbestimmungsrecht entwickelt, welches am 15. Dezember 1983 als „Volkszählungsurteil“ verkündet wurde. Darin heißt es:

„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. […] Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“

Das informelle Selbstbestimmungsrecht regelt, wie alle Grundrechte, das Verhältnis zwischen dem Bürger und seinem Staat.

Einschränkungen der informationellen Selbstbestimmung sind nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig. Das Bundesverfassungsgericht weist ausdrücklich darauf hin, dass es „kein belangloses Datum“ gebe. Vielmehr bedürfe die Verwendung aller personenbezogenen Daten einer besonderen Rechtfertigung.

In der nun vorliegenden Datenschutz-Gesetzgebung reguliert der Staat durch Übernahme der EU-Norm eine Verwendung personenbezogener Daten durch die Wirtschaft.

Die IITR Datenschutz GmbH hat Vorschläge erarbeitet, die in Frage stehenden Begriffe durch Definitionsansätze zu konkretisieren. Der Mensch hat Zugang zu zwei Sphären, mit denen er sich sein Umfeld erschließen kann.

• Die Sphäre der Vorstellung, des Geistes, der Wertung

• Die Sphäre der objektiven Beweisbarkeit, in der sämtliche Vorgänge des Universums beschrieben werden können. Dazu bedarf es der Erkundung der Naturgesetze, die auf konkrete Materie einwirkten.

Die erste Sphäre ist bestimmt durch Imagination, Vorstellungsvermögen und Bewertungen, allesamt geistige Vorgänge, die ohne körperliche Substanz auskommen. Nach allem, was wir wissen ist diese Sphäre nur dem Menschen mit seiner wertenden Fähigkeit zugänglich. Die zweite Sphäre an das Vorhandensein von Materie gebunden, ist damit konkret und mit all ihren universellen Ausprägungen unabhängig von jeder menschlichen Existenz.

Der Mensch erkennt diese Sphäre und erforscht ihre naturgesetzlich geprägte Zusammensetzung.

Der ersten Sphäre weisen wir den Informations-Begriff zu für den Austausch von wertender Beobachtung und Beschreibung. Der Mensch informiert, wobei ein wertender Bestandteil in jeder Information enthalten ist.

Die zweite Sphäre ist ausnahmslos auf das Vorhandensein von Materie angewiesen um die Naturgesetze zur Wirkung bringen zu können. Die Wechselwirkungen von Materie, ebenso wie das Einwirken auf Materie sind die Voraussetzung, um von Daten sprechen zu können, die als Ausdruck dieser Vorgänge betrachtet werden. Ohne Materie ist keine Entstehung von Daten möglich, so wenig wie Daten-Ausbreitung, -Verarbeitung, -Versendung oder –Speicherung.

Der Mensch informiert.

Maschinen verarbeiten Daten.

Der Mensch tauscht Informationen aus.

Eine Maschine tauscht Daten aus.

Allerdings lassen sich Informationen in (beispielsweise) Binär-Code übertragen, um Informationen einer maschinellen, mithin materiellen Verarbeitung zugänglich zu machen.

Hierbei wird Information auf die materielle Ebene der Daten übertragen.

Es kommt zu einer Vermischung der beiden Sphären durch Übertragung geistiger, also substanzfreier Information, in die Sphäre der materiell bestimmten Daten. Die Abgrenzung der beiden Sphären verwischt.

Die scheinbar aufgehobene Abgrenzung der beiden Sphären erschwert eine Fundierung des Eigentums an Daten, sowie die Geltendmachung eines informellen Selbstbestimmungsrechts, mithin die Durchsetzung des Schutzes von Informationen, die eigene Person betreffend.

22. März 2017

Verkehrsminister Dobrindt: Halter sollen Eigentümer von Fahrzeugdaten werden.

Wem gehören die Daten, die ein vernetztes Auto generiert? Verkehrsminister Dobrindt hat dazu ganz andere Ideen als Bundeskanzlerin Angela Merkel.

28. September 2017

Is the definition of "personal data" in new DP Bill correct?

Ein Artikel von AMBERHAWK.

01. November 2017

BMVI-Fachkonsultation „,Eigentumsordnung‘ für Mobilitätsdaten

Mehr dazu in der Stellungnahme Telemedicus e.V..

März 2018

NO ONE OWNS DATA, by Lothar Determann

Connected cars, industrial machines, toys and other devices on the Internet of Things (IoT) generate vast amounts of data and information. The total amount of stored data is expected to double every two years—meaning a 50-fold growth from 2010 to 20203 — and reach 163 zettabytes by 2025. Autonomous vehicles, for example, can...

17. Juni 2018

Zum Verhältnis von Glauben, Philosophie und Naturwissenschaft

Ein Artikel von Telepolis (heise online)

Erklärvideo (deutsche Version)

Erklärvideo (english Version)

Hintergrund-Informationen

Unsere Befassung mit der Verwendung des Daten- sowie Informations-Begriff erstreckte sich über mehr als 10 Jahre.

Wir haben dabei erfahren, dass bereits die Pioniere der Datenverarbeitung unter Schwierigkeiten litten, hierzu klare Begriffe zu finden. Trotz aller Versuche, im Zuge der rasanten Zunahme der Datenverarbeitung und dem Eintritt in das Informations-Zeitalter verbindliche Definitionen für die Kernbereiche zu formulieren fehlt der Informations-Gesellschaft bis zum heutigen Tage eine Festlegung, was unter Daten sowie unter Information zu verstehen sei.

Dies ist erstaunlich auch deswegen, weil der Daten- als auch der Informations-Begriff inzwischen in die Formulierung und Ausgestaltung von Grundrechten eingedrungen ist.

Definitionen stellen Übereinkünfte dar, was unter einem Begriff verstanden werden soll, und bieten damit eine Abgrenzung zu anderen Begriffsinhalten. Derartige Übereinkünfte beruhen auf Konsens. Jeder inhaltlichen Festlegung einer Begriffsverwendung mangelt es an einer naturwissenschaftlichen Beweisbarkeit, somit sind konsensuale Festlegungen hinsichtlich ihrer Allgemeingültigkeit prinzipiell unbeweisbar.

Definitionen sind nicht beweisbar. Ein Konsens ist kein Beweis.

Es erscheint sinnvoll, eine allgemeine Gültigkeit des Bedeutungsinhalts von gesellschaftlich relevanten Begriffen herbeizuführen. Dies gilt spätestens dann, wenn Rechte formuliert, Grundrechte postuliert werden.

Wir kennen Institutionen, die sich mit der Festlegung von Normen befassen. Eine Definition kann man im erweiterten Sinne als den Versuch einer Normierung verstehen. Daher hatten wir uns zu Beginn unserer Recherche an die DIN-Norm-Gesellschaft gewendet, weil diese eine Definition für Information zunächst zwar vorgeschlagen, dann jedoch wieder zurückgezogen hatte. Als Ergebnis hatten wir erfahren: Normierung ist ein Vorgang, der sich eher mit technischen Sachverhalten auseinandersetzt und damit der Sphäre der Naturwissenschaft zugehörig ist, in welcher eine objektiv gültige Aussage aufgrund von anwendbaren Naturgesetzen erstellt werden kann.

Infolgedessen kann eine allgemeingültige Norm für den Informations-Begriff, als auch den Daten-Begriff aufgrund einer naturgesetzlich nicht führbaren Beweisführung nicht erwartet werden.

Als weitere Instanz, Begriffsinhalte verbindlich festlegen zu können, kämen der Gesetzgeber und Gerichte in Betracht.

Ein Gesetzgeber sollte sich in der Pflicht sehen, bislang undefinierte Begriffe, deren Regelungsumfeld in die Gesetzgebung einbezogen wird, dazu mit einer Definition zu versehen.

Dazu zwei Beispiele:

Erstens: Die EU-Datenschutzgrundverordnung umschreibt in Artikel 4 wie folgt:

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen (…)

In der englischen Fassung heißt es:

For the purposes of this Regulation:

‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be (…)

Fazit: Daten und Information scheinen vom Gesetzgeber weitgehend synonym verwendet zu werden.

Es entsteht ein Regelwerk, dessen Konkretheit nicht mehr ohne weiteres herbeigeführt werden kann.

Zweitens: Unklare Definitions-Ansätze hindern daran, existierende Grundrechte, wie zum Beispiel das „informationelle Selbstbestimmungsrecht“ zur Wirkung bringen zu können.

So wurde zunächst mit einer nachvollziehbaren Begründung das zusätzliche Grundrecht eines „informationellen Sebstbestimmungsrecht[s]“ eingeführt, welches inzwischen jedoch umgangssprachlich zum sogenannten „Datenschutz“ mutierte und neuerdings unwidersprochen von höchster offizieller Seite als weitgehend entbehrliches, ja hinderliches Ansinnen bezeichnet wird. Vielleicht auch deswegen, weil der auf den Menschen bezogene Ansatz des „informationellen Selbstbestimmungsrechts“ über einen eher technisch empfundenen „Datenschutz“ in jene Diffusität übertragen wurde, welche nunmehr in der europäischen Datenschutzgrundverordnung als Gesetzestext auftaucht.

Zur Erinnerung der Wortlaut: „Informationelles Selbstbestimmungsrecht“, daraus die zentrale Stelle der Entscheidung:

„Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. […] Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.“

Mit unseren Definitions-Vorschlägen für Daten und Information haben wir die jeweiligen Bedeutungen voneinander separiert und jenen beiden existierenden Erkenntnis-Sphären zugewiesen, in denen der Mensch sich intellektuell orientiert.

Dies sind die Sphäre der objektiven Beweisbarkeit, also der Naturgesetzlichkeit, welche eine Realität zutreffend zu beschreiben versucht. In dieser Sphäre sehen wir den Anwendung- und Wirkungsbereich von Daten.

Als zweites die Sphäre der emotionalen Orientierung, also der Wertung. Dies ist der Bereich der Information.

Ein Mensch verarbeitet – nach unserer Auffassung – keineswegs Daten, denn er stellt keine Datenverarbeitungsmaschine dar. Allenfalls bewertet er Daten. Er informiert sich.

Eine Maschine hingegen informiert sich nicht, schon weil sie nicht wertet. Hingegen verarbeitet und speichert eine Maschine Daten, und sie tauscht Daten mit anderen Maschinen aus.

Wir haben in unserem Video unter anderem darzustellen versucht, an welcher Stelle es aus welchen Gründen zu einer Vermischung der Begriffsverwendung kommen musste. Um dies jedoch nachvollziehen zu können muss ein Ansatz von zwei Erkenntnis-Sphären verwendet werden, in denen der Mensch agiert.

Beide Sphären wirken auf die individuelle Wahrnehmung, und somit auf Entscheidungsfindungen, sind in ihrer Wirkung jedoch keineswegs vergleichbar. Zudem tendiert der Mensch dazu, Sachverhalte als gesichertes Wissen zu empfinden, die lediglich einer Bewertung unterzogen wurden. Dabei wird er sich seiner durch Bewertung verursachten Subjektivität seines Wissens in vielen Fällen nicht bewusst. Er tauscht damit eine vage begründbare Einschätzung gegen Schnelligkeit, auch um dadurch Handlungsfähigkeit zu erlangen.

Dabei vermischen sich womöglich vorhandene Kenntnisse aufgrund naturwissenschaftlich gesicherten Wissens mit denen des wertenden Dafürhaltens.

Diese Vorgehensweise streifen wir in unserem Video. Die Fähigkeit zur Abgrenzung von Begriffsinhalten wird gesteigert, indem man sich einer definierten Begriffsverwendung bedient.

Die Eindeutigkeit der Begriffsinhalte und ihrer Verwendung ist – trotz gegenteiliger Vermutungen – bisher nicht gegeben. So greift ein uns entgegengehaltene Hinweis auf das Werk: „Informationsmanagement“, Helmut Krcmer, 6. Auflage ins Leere. Richtig ist, dass man hierin zwar Belege diverser Befassungen mit dem Informationsbegriff zusammentrug, aber eben auch hier keine allgemeingültige Definition für Information vorzufinden ist.

Richtigerweise stellt der Autor Helmut Krcmer denn auch zu Beginn des darauf folgenden Kapitels seines Werkes klar: „(…) [Der] Begriff der Information ist (….) Gegenstand unterschiedlicher Definitionsversuche.“

Fazit: Wie in unserem Video dargestellt existiert keine verbindliche oder gar allgemein akzeptierte Definition für das, was unter Information, sowie unter Daten zu verstehen ist.

Unsere Vorschläge:

Daten sind gebunden an

- Naturgesetze

- Materie (*)

- Sie liegen universal in analoger Form vor.

Analoge Daten lassen sich in digitale Daten verwandeln. Digitale Daten lassen sich verarbeiten, transportieren, speichern. Der Daten-Begriff ist demnach dem naturwissenschaftlichen, und damit auch dem technischen Umfeld zugewiesen.

(*) vorsorglich: gilt auch für Licht.

Information

- Erfordert wertendes Bewusstsein.

- Ist damit auf den Menschen beschränkt.

- Ist körperlos.

Die wertende Fähigkeit des bewussten Menschen ist das Kriterium für Information.

Erst wenn die in Frage stehenden Begriffe allgemeinverbindlich konkretisiert und dadurch voneinander abgrenzbar gemacht werden, kann man sinnvoll den nächsten Schritt angehen, deren inzwischen erreichte Anwendungs-Vielfalt rechtlich zu konkretisieren. Dies könnte dem Umgang mit dem „informationellen Selbstbestimmungsrecht“, aber beispielsweise auch der Befassung mit dem „Eigentum an Daten“ dienen.

Daten-Befassung durch Sprache und Schrift (15.3.2017):

Eine in Schrift vorliegende – oder durch Sprache erfolgende – Befassung stellt eine Darstellungsform dar, eine Repräsentation dessen, was als Daten hinterlegt sein könnte.

Sprache und Schrift stellen die Methode für einen Informationsaustausch dar.

Es handelt sich hier also um Information.

Menschen beschreiben, oder besprechen – sie informieren darüber – was dann auch als Daten vorliegen könnte. Schriftzeichen selber sind ebenso wenig Daten, wie auch Sprache keine Daten darstellen.

Zur Erläuterung greifen wir zurück auf unsere beiden eingangs im Video erwähnten Sphären, zu denen ein Mensch Zugang hat und in denen er sich intellektuell bewegt:

- die Sphäre von menschlicher Wertung, sowie

- jene der Naturgesetze, zu welcher die Technik zählt.

Sowohl Schrift als auch Sprache sind zur erstgenannten Sphäre der menschlichen Wertung zugehörig.

Selbst wenn wir durch Schrift (oder Sprache) Vorgänge aus die Sphäre der Naturgesetze beschreiben, so befinden wir uns dabei ausschließlich in der Sphäre von Wertung und Bewertung.

Denn der Mensch verarbeitet keine Daten, weil er keine Datenverarbeitungsmaschine darstellt. Der Mensch bewertet.

Daten sind materiell gebunden. In der Datenverarbeitung werden materielle Eigenschaften in naturgesetzlich bedingter Weise manipuliert, um dadurch Daten verarbeiten, speichern sowie transportieren zu können.

Der Mensch hingegen bedient sich der körperlosen Information, er tauscht Information mit anderen Menschen aus. Dazu bedient er sich der Sprache sowie der Schrift.

Autor: Eckehard Kraska | Stand: 16. Januar 2017

Einige kritische (anonymisierte) Zuschriften, die uns zu dem Video erreichten:

***

Schöner Beitrag, zu einem wichtigen Thema, lieber Herr Kraska. Und schön auf diesem Weg wieder etwas von Ihnen zu hören.

Allerdings erlaube ich mir hier Kritik: Es hätte unbedingt eine Auseinandersetzung mit den durchwegs dreistufigen Unterscheidungen der juristischen Lehre gebraucht, z.B. Prof. Lawrence Lessig (Content Layer, Code Layer, Physical Layer) oder Prof. Herbert Zech (semantische Information, syntaktische Information oder strukturelle Information). Inhaltlich halte ich den gestalterisch wirklich schön gemachten Videobeitrag deswegen nicht für überzeugend.

Man muss sich fragen, was denn eine Definition bezwecken soll. Begriffe (Definitionen grenzen Begriffe ab) sind die Bausteine des Rechts. Für eine Juristische Diskussion sind Definitionen wichtig.

Im vorliegenden Zusammenhang geht es z.B. um Folgendes:

- Auf welcher „Ebene“ wirken sich z.B. Pseudonymisierung oder Anonymisierung aus? Antwort: Auf der Ebene Content Layer = Semantische Information = „Bedeutungsgehalt“

- Wo knüpft Verschlüsselung an? Antwort: Code Layer = Syntaktische Information = „Daten“

- Was braucht es, damit Information urheberrechtlich geschützt werden kann? Antwort: irgendein „add-on“ auf dem Physical Layer (erst die schöpferische Gestaltung macht aus dem Steinblock eine Statue)

- Wie kann jemand Kontrolle über Informationen ausüben? Mit welchen Rechtsfolgen?

- Und warum ist das alles für eine freie Gesellschaft von grosser Bedeutung?

Ich würde mich freuen, wenn Sie die Diskussion zu diesen Anschlussfragen weiterführen. Gerne wieder in Form dieser schönen Videobeiträge, vielleicht? Wenn Sie darin bereit wären, auch Ihren Gesprächsvorschlag kritisch zu hinterfragen, würde ich mich sehr freuen!

***

Vielen Dank für Ihre Grüße und die Animation. Die dort aufgegriffene Frage nach der Abgrenzung von Daten und Informationen ist so alt wie die Informationstechnik.

Leider bricht das Video ab, wo es wirklich interessant wird: Bei der gesetzlichen Normierung. Spannend wäre auch die Einordnung algorithmischen Wertungen (etwa veranschaulicht durch Scores), die Einordnung selbstlernender Algorithmen und schließlich die Abgrenzung von Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen …

***

Ich habe mir das Video mal angeschaut und habe dazu die folgenden Anmerkungen.

Vorweg: Ich bin kein Informatik-Wissenschaftler, sondern argumentiere in diesem Thema auf Basis mir bekannter Literatur – inkl. Wikipedia.

‚Kann niemand sagen, was Daten sind und was Information ist‘: Es gibt wohl Literatur dazu, nur ist die nicht immer einheitlich und nicht verbindlich.

Gefühl vs Wissenschaft: Im Beitrag scheint die Wertung das Erste zu sein, die Wissenschaft dient nur zum Beweis. Ist es nicht umgekehrt? Sollte nicht Wissenschaft als ‚Realität‘ bezeichnet werden, die erstgenannt wird und dann erst bewertet/interpretiert wird. Daten hängen m.E. eng mit Deinem erläuterten Begriff ‚Aufzeichnung‘ zusammen; erst hier sind es Daten (‚über …‘). Also 3 Ebenen.

Dass Daten immer nur digital ‚verarbeitet‘ (interpretiert etc) werden, stimmt nicht. Auch Fels-Hieroglyphen sind Daten, auch eine analoge Kurve oder ein Thermometer. Sie alle sind in einem Code i.w.S. notiert, den man zum Interpretieren kennen muss.

Die Aussagen zum Binärcode sind m.E. hier zu speziell; es ist immer irgendein Code. Auch sind es nicht immer 8 Bits, die ein Zeichen darstellen, das kommt auf den Code an. Der ganze Bit-Abschnitt ist für Dein Thema nicht relevant, weil die elektr. Verarbeitung nur eine von vielen Möglichkeiten der V. ist.

Wertung ist keine Verarbeitung: Hier dürfte die Grenze fließend sein; auch ’sehen‘ ist eine Verarbeitung. Wertung kann nur im allerweitesten Sinn so bezeichnet werden (kalt, groß, rot, 10.000 €) Aber nicht z.B. PgmCode ‚Move‘ – ist Anweisung, keine Wertung. Meinst Du etwa mit ‚Wertung‘ Interpretation/Decodierung?

‚Info‘ auf Menschen beschränkt: Ich denke, das ist deutlich zu kurz gesprungen: Auch ein Hund (= Empfänger) ‚verarbeitet‘ ‚Daten‘; z.B. einen Ruf (Sitz!), einen Knall, einen Blitz, eine (rote) Ampel (Blindenhund). Daten werden bei diesem Umsetzen zur Info. Außerdem: Wenn in eine IT-Anwendung Daten wie Kontostand und Kreditlimit eingehen, um eine evtl. Überziehung zu berechnen, dann werden diese Daten in genau diesem Kontext für den Empfänger4 (= Pgm) ‚Information‘ – auch ohne Mensch.

‚Informationsaustausch‘ über unterschiedliche Wertungen: Wie soll das gehen? Ich denke, es sind hier ebenfalls Daten (Wörter, Gesten, Zeichen …), die ausgetauscht werden.

Datenbegriff nur im … technischen Umfeld anwendbar: Das ist zu eng gesehen.

Fazit: Ich persönlich halte diese Sicht nicht für nützlich. Siehe Anmerkungen. Aber ich kann mich auch irren. Sorry.

***

Vielen Dank! Ich habe mir den fertigen Film soeben angeschaut!

Es war (und ist) ein interessantes Projekt, das meinen Blick verändert hat. Ich freue mich, dass ich einen Teil dazu beitragen konnte. Und es ist schön, dass nun am Ende alle mit dem Ergebis zufrieden sind.

***

Das Video ist cool und den Ansatz, wie Ihr Daten von Information trennt, finde ich bemerkenswert und muss darüber noch ein wenig nachdenken. Ich hätte – bis auf den Punkt der „Verarbeitung“ keinen wirklichen Punkt zur Differenzierung/Erklärung gefunden. Ein wirklich guter Ansatz und über die anschauliche Erklärung der Bits und Bytes habe ich mich als kompletter Technik-Doofi sehr gefreut!

***

Klasse Video, sehr anschaulich!

***

Gute Begriffs-Unterscheidung, sehr schöne didaktische und visuelle Aufbereitung. Danke.

***

Das Video ist handwerklich gut gemacht, aber mir ist nicht klar wo das Problem liegt. “Daten” und “Informationen” werden m. E. nach Datenschutzrecht gleich behandelt. Die Begriffe werden umgangssprachlich und in vielen Gesetzen synonym gebraucht, insbesondere auch in der GDPR (Art. 4.1.). Wo siehst Du die rechtliche Relevanz in einer Unterscheidung der Begriffe “Informationen” und “Daten”?

Wenn ein Wissenschaftler nur Informationen/Daten speichert, die nicht personenbezogen sind, dann ist Datenschutzrecht nicht einschlaegig. Wenn er aber ueber Personen forscht, wird er wahrscheinlich personenbezogene Daten verarbeiten.

Wenn eine Maschine ohne direkte menschliche Ueberwachung automatisch Infomationen/Daten verarbeitet (z. B. eine Videokamera), dann gilt Datenschutzrecht eben dann, wenn Personen betroffen sind (z. B. Menschen auf dem Ueberwachungsvideo auftauchen).

***

Super! Find ich prima, ist gelungen

***

Ich denke, dass insbesondere Kollegen aus der technischen Ecke sich dadurch den Begriffen leichter annähern können als zuvor. Die Unterlagen zu unserem Gespräch habe ich nach wie vor. Das neue Jahr gibt zu dem Gedankenanlass: Was hat sich seither nicht alles ereignet! Und die Grundprobleme sind ungelöst geblieben.

***

Ein interessanter Definitionsansatz zu „Daten und Information“, gute Visualisierung und Erläuterung

Mein Diskussionsbeitrag:

Die einschlägige Literatur zum Themenbereich „Informationsmanagement“ befasst sich mit der begrifflichen Abgrenzung von „Zeichen -> Syntax -> Daten -> Semantik -> Informationen -> Pragmatik -> Wissen“, siehe dazu [Krcmar: Informationsmanagement, 6. Auflage, S. 11 ff.].

Die Abgrenzung der Begriffe lässt sich nicht streng nach „emotionaler Wertung“ (Information) und „rationaler Naturwissenschaft“ (Daten) vornehmen.

Daten werden aus definierten Zeichen und Regeln „erzeugt“. Die Verarbeitung von Daten (DV) erfolgt nicht nur nach naturwissenschaftlichen Prinzipien. Bei der Auswahl der Zeichen und der Festlegung von Regeln ist „der Mensch“ mit seinen Einschätzungen und Bewertungen beteiligt.

Entsprechend kann die Verarbeitung von Informationen (IV) auch mithilfe analoger und/oder digitaler Maschinen erfolgen. Die Festlegung der Semantik erfolgt i.d.R. durch Menschen. Mithilfe sog. „semantischer Netze“ können Informationen durch Maschinen verarbeitet (IV) werden. Voraussetzung hierfür ist eine dazu kompatible DV.

Noch spannender wird es bei der Abgrenzung des Begriffes „Wissen“. Auch hier hat „der Mensch“ einen wesentlichen Anteil in der Festlegung des Kontextes (Pragmatik). Wissen „entsteht“ durch Einbettung von Informationen in einen festgelegten Kontext. Auch dieser Prozess kann analog und/oder digital unterstützt werden. Man spricht dann von Wissensverarbeitung (WV).

Mein Fazit:

Bei der Definition, Gestaltung und Nutzung von Zeichen/Daten/Informationen/Wissen wirken sowohl

a) der Mensch

als auch

b) die Maschine unterstützend

bei der Verarbeitung von Daten (DV), Informationen (IV) und Wissen (WV) mit.

Meine Anregung:

Interdisziplinäe Diskussion zu den künftigen Anforderungen im

- Datenschutz

- Informationsschutz

- Wissensschutz.

Hierbei beziehe ich mich auch auf die bereits formulierten Fragen […].

Ich freue mich auf eine weitere interdisziplinäre Diskussion zum Themenbereich „Zeichen/Daten/Informationen/Wissen“, insb. deren Schutzaspekte.

...

EU-Vertreter nach Artikel 27 EU-DSGVO

EU-Vertreter nach Artikel 27 EU-DSGVO

Unternehmen ohne Standort in der Europäischen Union (EU), die in der EU Dienstleistungen oder Waren verkaufen und dabei personenbezogene Daten erheben, müssen einen Vertreter mit Sitz in der EU benennen.

Diese Bestimmung gilt auch für Unternehmen, die lediglich Daten von EU-Bürgern zur Online-Nutzung oder zur Nutzung von Online-Medien und -Werbung erheben und verarbeiten. So müssen beispielsweise Anbieter von kostenlosen Webseiten und Apps, die auch von EU-Bürgern genutzt werden, einen Datenschutz-Vertreter in der EU bestimmen (Unternehmen mit Tochtergesellschaften in der EU benötigen diesen in der Regel nicht, da sie diese Aufgabe lokal delegieren können).

Wir unterstützen Unternehmen als EU-Vertreter nach Artikel 27 EU-DSGVO.

Laden Sie hier eine Übersicht häufig gestellter Fragen zur Bestellung eines Vertreters nach Artikel 27 EU-DSGVO herunter.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne und wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Code of Conduct / Datenschutz-Kodex - Kopie

CoC: Code of Conduct (Verhaltensregeln)

Die seit 25. Mai 2018 wirksame EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) gibt Verbänden und Dachorganisationen ein Instrument an die Hand, den Datenschutz für Ihre nachgeordneten Zweigstellen und Niederlassungen zentral abzudecken.

Dafür wurden „Verhaltensregeln“ in Art. 40 EU-DSGVO geschaffen. Im internationalen Sprachgebrauch als auch bei unseren Behörden hat sich hierzu die Verwendung des Begriffs „Code of Conduct“ (CoC) eingebürgert.

Was bedeutet dies?

Verbände sowie Dachorganisationen werden in die Lage versetzt, die durch sie betreuten Unterorganisationen zielgerichtet an die Erfordernisse des Datenschutzes heranzuführen. Dazu werden individuelle Verhaltensregeln erstellt und von der jeweiligen Landesbehörde geprüft und freigegeben.

Auf diese Weise erhalten diese ihren offiziell genehmigten „Code of Conduct“, den Sie als Handlungsanweisung Ihren Unterorganisationen zur Verfügung stellen. Dies stellt insbesondere für das deutsche Verbandswesen ein attraktives Instrument dar, um die erforderliche Rechtssicherheit sowie eine Senkung des Haftungsrisikos im Datenschutz zu ermöglichen.

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern die Ausarbeitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der einzelnen Verarbeitungsbereiche und der besonderen Bedürfnisse von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung beitragen sollen.

(2) Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, können Verhaltensregeln ausarbeiten oder ändern oder erweitern, mit denen die Anwendung dieser Verordnung beispielsweise zu dem Folgenden präzisiert wird:

a) faire und transparente Verarbeitung;

b) die berechtigten Interessen des Verantwortlichen in bestimmten Zusammenhängen;

c) Erhebung personenbezogener Daten;

d) Pseudonymisierung personenbezogener Daten;

e) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen;

f) Ausübung der Rechte betroffener Personen;

g) Unterrichtung und Schutz von Kindern und Art und Weise, in der die Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung für das Kind einzuholen ist;

h) die Maßnahmen und Verfahren gemäß den Artikeln 24 und 25 und die Maßnahmen für die Sicherheit der Verarbeitung gemäß Artikel 32;

i) die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an Aufsichtsbehörden und die Benachrichtigung der betroffenen Person von solchen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten;

j) die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen oder k) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitbeilegungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Verantwortlichen und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung, unbeschadet der Rechte betroffener Personen gemäß den Artikeln 77 und 79.

(3) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter können Verhaltensregeln, die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels genehmigt wurden und gemäß Absatz 9 des vorliegenden Artikels allgemeine Gültigkeit besitzen, auch von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern, die gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, eingehalten werden, um geeignete Garantien im Rahmen der Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen nach Maßgabe des Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe e zu bieten. Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher oder sonstiger rechtlich bindender Instrumente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, die geeigneten Garantien anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen.

(4) Die Verhaltensregeln gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels müssen Verfahren vorsehen, die es der in Artikel 41 Absatz 1 genannten Stelle ermöglichen, die obligatorische Überwachung der Einhaltung ihrer Bestimmungen durch die Verantwortlichen oder die Auftragsverarbeiter, die sich zur Anwendung der Verhaltensregeln verpflichten, vorzunehmen, unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde, die nach Artikel 55 oder 56 zuständig ist.

(5) Verbände und andere Vereinigungen gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels, die beabsichtigen, Verhaltensregeln auszuarbeiten oder bestehende Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, legen den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung der Aufsichtsbehörde vor, die nach Artikel 55 zuständig ist. Die Aufsichtsbehörde gibt eine Stellungnahme darüber ab, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist und genehmigt diesen Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung, wenn sie der Auffassung ist, dass er ausreichende geeignete Garantien bietet.

(6) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 5 der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung genehmigt und beziehen sich die betreffenden Verhaltensregeln nicht auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so nimmt die Aufsichtsbehörde die Verhaltensregeln in ein Verzeichnis auf und veröffentlicht sie.

(7) Bezieht sich der Entwurf der Verhaltensregeln auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so legt die nach Artikel 55 zuständige Aufsichtsbehörde - bevor sie den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung genehmigt – ihn nach dem Verfahren gemäß Artikel 63 dem Ausschuss vor, der zu der Frage Stellung nimmt, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist oder – im Fall nach Absatz 3 – geeignete Garantien vorsieht.

(8) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 7 bestätigt, dass der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist oder – im Fall nach Absatz 3 – geeignete Garantien vorsieht, so übermittelt der Ausschuss seine Stellungnahme der Kommission.

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten beschließen, dass die ihr gemäß Absatz 8 übermittelten genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderung oder Erweiterung allgemeine Gültigkeit in der Union besitzen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen.

(10) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die genehmigten Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 9 allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden.

(11) Der Ausschuss nimmt alle genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderungen oder Erweiterungen in ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise.

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 kann die Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 von einer Stelle durchgeführt werden, die über das geeignete Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln verfügt und die von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu diesem Zweck akkreditiert wurde.

(2) Eine Stelle gemäß Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln akkreditiert werden, wenn sie

a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat;

b) Verfahren festgelegt hat, die es ihr ermöglichen, zu bewerten, ob Verantwortliche und Auftragsverarbeiter die Verhaltensregeln anwenden können, die Einhaltung der Verhaltensregeln durch die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter zu überwachen und die Anwendung der Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen;

c) Verfahren und Strukturen festgelegt hat, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen der Verhaltensregeln oder über die Art und Weise, in der die Verhaltensregeln von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter angewendet werden oder wurden, nachgeht und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die Öffentlichkeit transparent macht; und d) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat, dass ihre Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf der Anforderungen an die Akkreditierung einer Stelle nach Absatz 1 gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an den Ausschuss.

(4) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Bestimmungen des Kapitels VIII ergreift eine Stelle gemäß Absatz 1 vorbehaltlich geeigneter Garantien im Falle einer Verletzung der Verhaltensregeln durch einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen, einschließlich eines vorläufigen oder endgültigen Ausschlusses des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters von den Verhaltensregeln. Sie unterrichtet die zuständige Aufsichtsbehörde über solche Maßnahmen und deren Begründung.

(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die Akkreditierung einer Stelle gemäß Absatz 1, wenn die Anforderungen an ihre Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Verordnung vereinbar sind.

(6) Dieser Artikel gilt nicht für die Verarbeitung durch Behörden oder öffentliche Stellen.

Erstmals im April 2010 stellte die IITR Datenschutz GmbH einen Datenschutz-Kodex der Öffentlichkeit vor, um Webseiten-Betreibern eine Möglichkeit an die Hand zu geben, glaubwürdig und nachvollziehbar auf die Einhaltung von Datenschutz-Bestimmungen hinweisen zu können. Dieser Datenschutz-Codex erfreute sich großer Nachfrage.

Vorteile schaffen mit dem Datenschutz-Kodex

Die Herbeiführung eines Datenschutz-Kodex konnte Vorteile schaffen, wenn sich dabei Unternehmen unterwerfen, welche in Drittstaaten ihren Sitz haben. Sofern sie ihrem Datenschutz-Kodex beitreten und ihn damit anerkennen, unterwerfen sie sich damit dem national eingeordneten „Strafregime“ dieses Datenschutz-Kodex. Ein End-Verbraucher kann sich unmittelbar beim herausgebenden deutschen Verband wegen eines Verstoßes gegen seinen Datenschutz-Kodex beschweren und muss sich nicht an eine beispielsweise in den USA sitzende Aufsichtsbehörde wenden.

Mit unserer Erfahrung sind wir in der Lage, einen auf Ihre Organisation zugeschnittenen Code of Conduct zu entwerfen und diesen nach erforderlicher Abstimmung mit allen deutschen Landesbehörden durch die für Ihre Organisation zuständige Landesbehörde genehmigen zu lassen.

Wir bieten an, einen auf Ihre speziellen Belange zugeschnittenen „Code of Conduct“ zu erstellen und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.